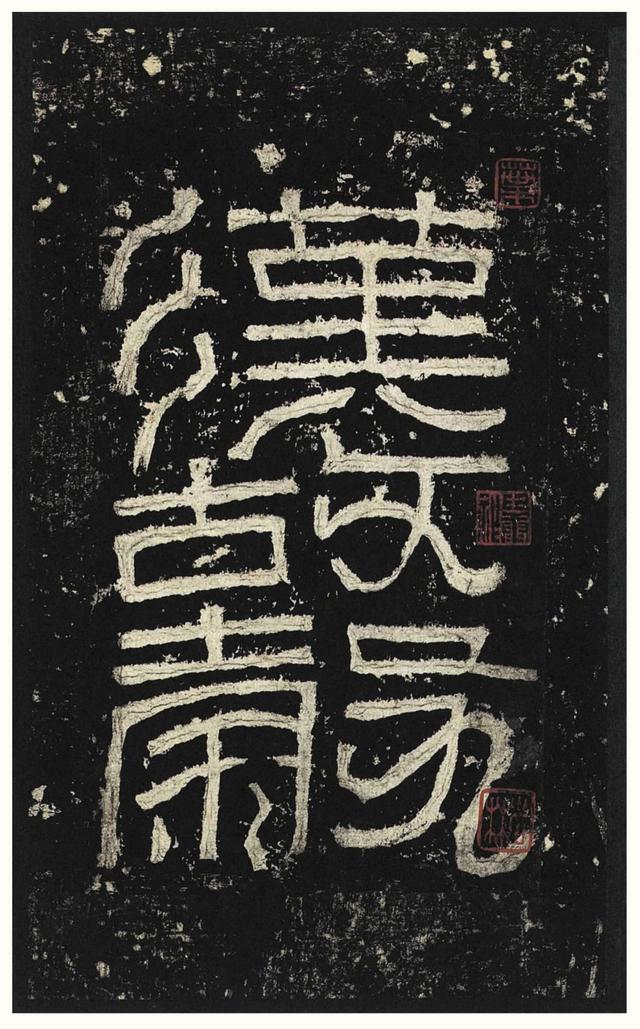

書法研究丨前人對《張遷碑》的懷疑

【作者:程章燦】

(南京大學古典文獻研究所)

文章節選自:《讀〈張遷碑〉再志疑》

(南京大學古典文獻研究所)

文章節選自:《讀〈張遷碑〉再志疑》

正文

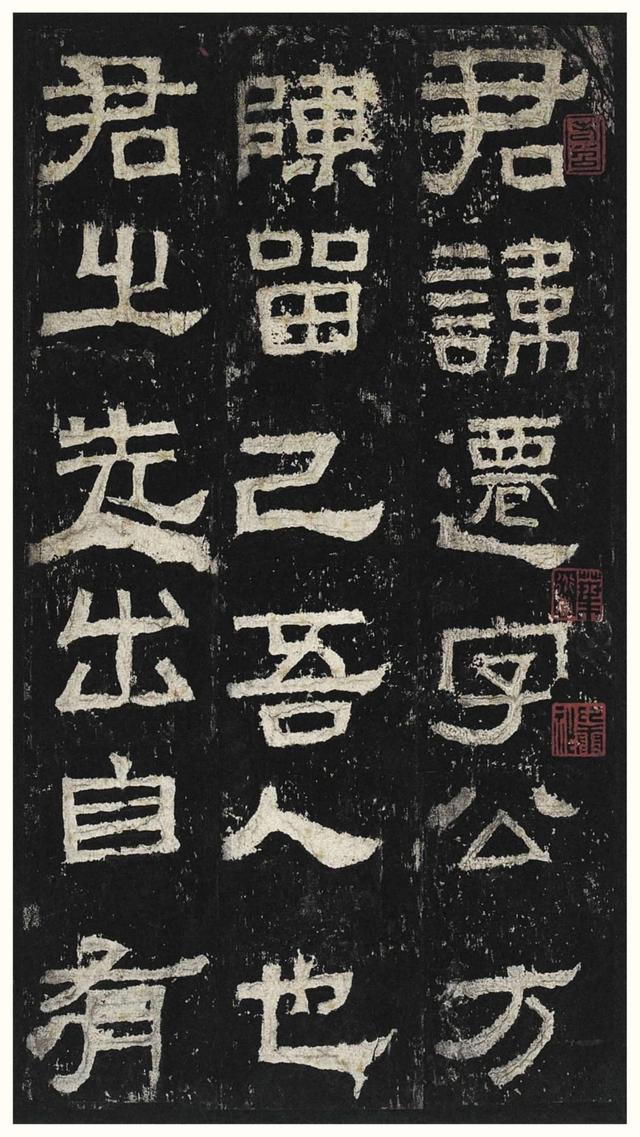

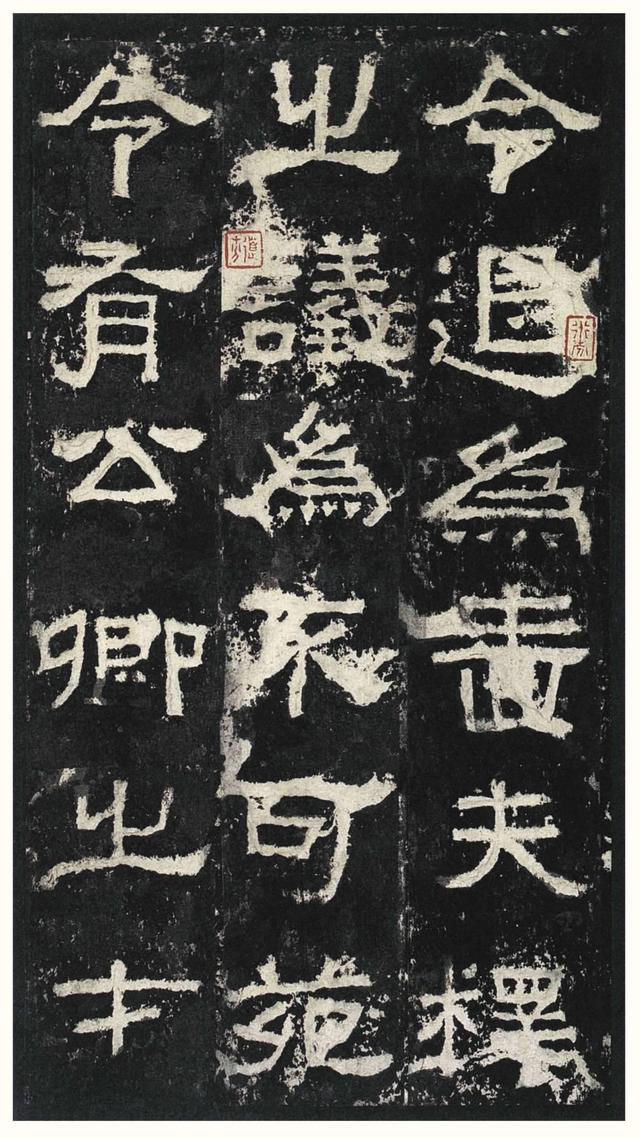

前所撰文曾談到,顧炎武首先對《張遷碑》提出質疑。顧氏之後,仍有許多學者懷疑此碑,隻是由于年代懸隔,現在已難以一一指證。乾隆年間的金石學者牛運震在《金石圖說》卷一說:

《白石神君碑》、《張遷碑》,昔人皆以爲僞也。或曰魏人翻舊碑爲之,綜其實,不然。

《張遷碑》即是如此。乾隆以後,随著(zhe)《張遷碑》逐漸奠定了自身在漢碑和漢代書法藝術史上的經典地位,懷疑《張遷碑》的聲音漸漸消失,乃至被(bèi)主流的觀點所淹沒。除了《漢代石刻集成(chéng)》一書提到《張遷碑》被(bèi)疑爲重刻的舊事(shì)之外,今天流行的各類著作提及《張遷碑》時,對這一段舊案基本上都(dōu)閉口不談。

事(shì)實上,除了前文提到的顧炎武、林侗、萬經等學者之外,就(jiù)目前已見文獻來看,清代至少還有數位學者對此碑提出懷疑。翁方綱《兩漢金石記》卷十二就(jiù)提供了兩條重要線索。其一爲:

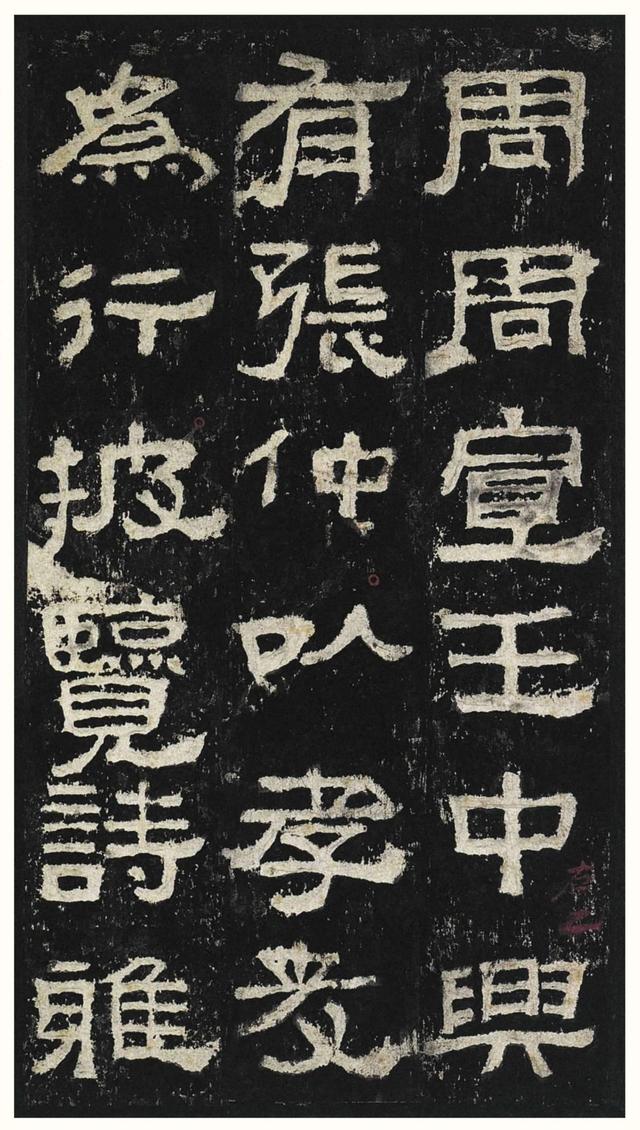

翁方綱第一次見到《張遷碑》原石,是在己亥年即乾隆四十四年(1779)十月。他看到的碑石,就(jiù)是汪庸夫認爲是“重刻”的“今碑”。通過今本與舊拓的比對,翁方綱認定二者同出一石,不存在“今碑是重刻”的問題。那麽,汪庸夫懷疑“今碑”是重刻究竟有什麽根據呢?汪庸夫似乎并沒有向(xiàng)翁方綱明确說明,所以,翁方綱隻能(néng)猜測:“豈以其無穿疑爲重刻乎?必因顧甯人之語傅會爲之耳。”

這裏實際上提出了兩個問題:汪庸夫肯定是受到顧炎武的影響,才懷疑今碑爲重刻,此其一;此碑無穿,這可能(néng)是汪庸夫懷疑其爲重刻的根據,此其二。從有關文獻著錄和各種流傳拓本來看,《張遷碑》确實并無碑穿,但衆所周知,漢碑有的有碑穿,有的無碑穿,這是關于漢碑形制的常識,《兩漢金石記》的作者翁方綱不可能(néng)不知道(dào)。換句話說,有無碑穿并不能(néng)作爲判斷此碑是否重刻的依據。

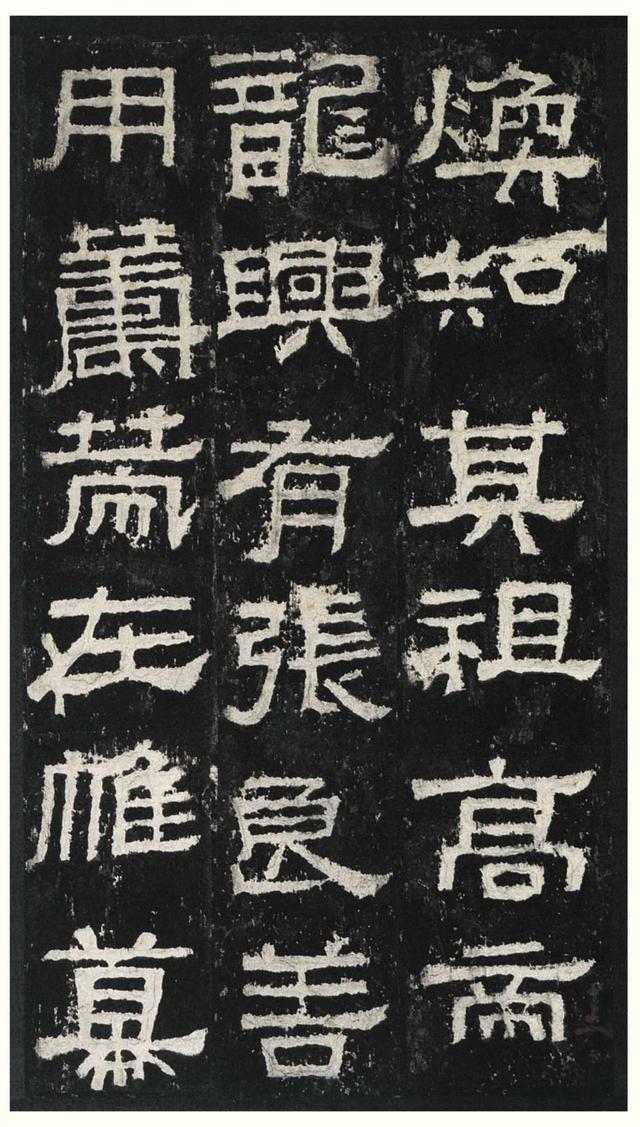

碑雲:“治京氏易”,而朱竹垞《經義考·承師門》以歐、趙、洪氏所弗逮,遂不之及也。愚已載入《經義考補正》卷中。

《曝書亭集》卷四十七有《漢蕩陰令張遷碑跋》,可以證明朱彜尊看過《張遷碑》。而且,在這篇跋語中,朱彜尊就(jiù)碑陰題名提出這樣一個問題:“碑陰率錢從事(shì)二人,守、令三人,督郵一人,故吏三十二人。昔賢謂東漢鮮二名者,是碑範巨、範成(chéng)、韋宣而外,自韋叔珍下皆二名,或書其字然邪?”

然而正如翁方綱所指出的,朱彜尊在《經義考·承師門》中卻沒有引證《張遷碑》中的相關材料。這究竟是什麽緣故?難道(dào)真的如翁方綱所說,是因爲歐陽修、趙明誠、洪适等人沒有提及此碑,所以朱彜尊對其真僞有所懷疑?聯系到朱氏在碑跋中對此碑提出的若幹質疑,我以爲,朱氏此舉并非偶然疏忽,而是有意爲之的。換句話說,他對《張遷碑》采取這種有所保留的阙疑态度,是學術上審慎态度的表現。

如翁方綱《兩漢金石記》卷十二所言,《張遷碑》确實有舊拓本和新拓本的問題。都(dōu)穆自稱得自文徵明家的拓本阙五字,而且沒有碑陰和碑額,從年代早晚來看,顯然應該屬于舊拓本。後來,全祖望所見拓本亦沒有碑陰,很可能(néng)也屬于這個舊拓本系列。而朱彜尊、盧文弨見到的則是碑陰和碑額俱全的拓本,應屬于新拓本。更不同尋常的是,在盧文弨所見拓本中,“都(dōu)氏所雲阙者,今皆可辨”。

在“中國書法江湖”網站上,最近還有人提出《張遷碑》立碑時間上亦有疏忽,其所據乃是清人盧文弨《抱經堂文集》卷十五“漢蕩陰令張遷表頌碑跋”:“其記立碑歲月在中平三年,歲在攝提之二月,蓋丙寅也。若唐鹿州寶室寺鍾銘雲:‘大唐貞觀三年攝提在歲’雲雲,案是歲爲己醜,次年乃庚寅,而亦雲攝提,何也?”其實,這是一個誤會。《漢碑集釋》引《爾雅·釋天》雲:“太歲在寅曰攝提格。”中平三年歲次丙寅,稱“歲在攝提”并沒有錯。有錯的是唐代的鍾銘,貞觀三年歲在己醜,不應稱“攝提在歲”也。

聯網備案号:61019402000106

聯網備案号:61019402000106